2025年2月1日更新

ニホンミツバチの生態をテーマにした研究、開発の裏話をシリーズものとしてこのホームページで公表することにしました。第一弾は待ち箱ルアー開発の元になったキンリョウヘンのニホンミツバチ誘引成分の研究裏話です。

東洋ランのキンリョウヘンの花がニホンミツバチの分蜂群を誘引することは昔からニホンミツバチ愛好家の間で知られており、分蜂群を捕獲するために利用されてきました。花蜜の出ない花になぜミツバチが群がるのか、日本の在来種のニホンミツバチがなぜ江戸時代に中国から持ち込まれたキンリョウヘンに誘引されるのか、セイヨウミツバチは全く関心を示さないのになぜニホンミツバチは強く引きつけられるのか、これらの疑問に多くの研究者が興味を示し出したのが50年位前からでした。それ以来、いくつかの大学や研究機関でキンリョウヘンのニホンミツバチ誘引物質の研究がなされて来ましたが、中々上手く行かず未解決のままでした。

2006年に私が京都学園大学(現京都先端科学大学)バイオ環境学部に移籍した時に菅原道夫氏と出会い、大学の客員研究員として研究に参画して頂きました。菅原氏は大阪の府立高校の生物教諭をしながらミツバチの研究を続け、2003年には高校を退職してミツバチの研究に打ち込み、2005年にミツバチ学という本を出版した行動生理学の研究者です。生物学が専門の氏と化学が専門の私は、キンリョウヘンの花に群がるニホンミツバチの行動について何時間も議論を重ね共同研究を行うことにしました。まず、材料のキンリョウヘンの花を大量に入手し冷凍保存することにしました。菅原氏はそれまでの観察で受粉した花は誘引活性を失うことを知っていたので、キンリョウヘンに網をかぶせ、受粉しないように開花させて材料の花房を数kg集めました。

私は大学の同級生が数年前からキンリョウヘンの誘引成分の研究をしていたことを知り、研究の詳細を教えて貰いました。彼は機器分析のエキスパートで微量でも成分が取れたら化学構造の解析は出来るが、誘引成分の単離が出来ず研究は行き詰まっていると言いました。彼の話から問題は成分の化学的な分離方法ではなく、生物検定(バイオアッセイ)だと推理しました。この情報を菅原氏と検討したところ、氏はすでに独自の生物検定法を考案して予備検討も済ませているとのこと、その過程でキンリョウヘンの花弁・ガクに誘引成分が含まれていることも確認していました。そこで、凍結してあるキンリョウヘンの花を溶媒抽出、分画してこの生物検定法にかけることで誘引成分を絞り込んで行くことにしました。一般的な化学的分画法を用いて実験を重ね、ストックした材料がなくなる前に主要成分の構造を決定することができました。数か月で誘引成分を同定できたのは、最初に試した化学分画法が有効だったこともありますが、決定的だったのは用いた生物検定法が優れていたことです。すなわち、対象の二ホンミツバチを使い、微量の検体で、再現性良く検定できたことが成功の第一要因でした。

いくつかの大学や研究機関で研究を続けて成功しなかったのに、わずか数か月で誘引成分を同定できたのはなぜでしょうか。それまでの生物検定法は生きた蜂を10‐20匹大きな透明のごみ袋に閉じ込め、その中に試験したい検体を入れた容器と対照の容器を設置して、飛び回る蜂がどちらの容器に沢山止まるかを見る方法でした。成功した私達の方法は蜂の巣箱の近くの屋外で閉じ込めずに行い、段ボールの上に検体を入れた容器と対照の容器を設置して、巣箱から巣板ごと運んできた蜂たちを段ボールの端に振るい落とす方法です。従来の方法では袋の中に閉じ込められたためにパニック状態になり、そこから脱出するのに必死で好きな匂いを選ぶ余裕などありません。一方、屋外のオープンでの方法では振り落とされた場所から巣箱に戻る途中に気になる匂いがあればちょっと立ち寄って帰るし、そうでなければまっすぐ巣箱に戻る、ということだろうと考えています。(つづく)執筆者:坂本文夫

2025年3月2日更新

開発の裏話、第一弾「ニホンミツバチ誘引成分の研究裏話」のつづきです。

キンリョウヘンのニホンミツバチ誘引成分(3-HOA)が解明でき、意気揚々と化学合成に集中し、これも短期間で達成することができました。合成品を例の生物検定で試験したところ、なんと、予想した強い誘引活性が発現しなかったのです。私は元々、有機合成化学が専門で、合成した化合物が誘引成分(3-HOA)と同じであることには自信を持っていました。それで、予想した強い誘引活性には、3-HOAの他に第2の成分が必要であるとの仮説を立てました。

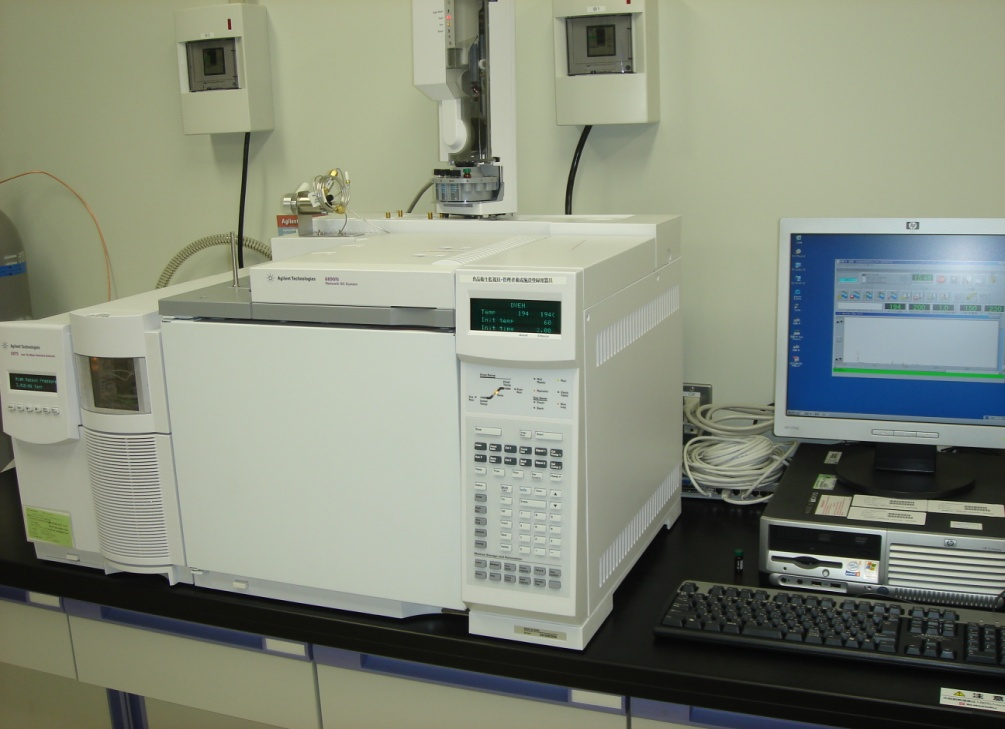

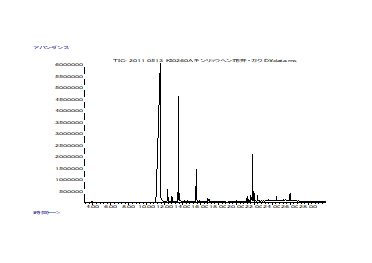

第2成分をどのように探し当てるか?キンリョウヘンの抽出物に含まれる微量成分を単離し、片端から化学構造を決め、購入したり合成して、3-HOAと混合して例の生物検定に掛ける。微量成分はGC/MS(ガスクロマトグラフィー質量分析)チャートから判断して、20個はあるだろう。その全てを試験するのにどのくらいの時間が必要だろうか?しかも探している微量成分がGC/MSチャート上に出ているという保証はない。もっと上手い方法はないか、色々考えた結果、一つのアイデアが閃きました。

ニホンミツバチを誘引する蘭はキンリョウヘンだけではありません。デボニアナム、スアビシマムという原種や、交配種のミスムヘットなど数種類の蘭が誘引活性を持っています。それらの蘭の花を入手し、抽出物を採取してGC/MSにかけ、微量成分群のチャートを得る。それらのチャートを詳細に比較して、誘引蘭の抽出物に共通する3-HOA以外の微量成分をピックアップする。その数は20個より少ないはず、少ないだろう、少ないかも・・と考え、一つひとつ検討することにしました。

実際に検討を始めて見ると、全ての誘引蘭に共通する微量成分は意外に少なく、GC/MSデータから成分の構造を推定し、試薬リストから購入し、3-HOAとの混合物を調製して例の生物検定で活性を試験しました。結果的に3番目に検討した化合物(10-HDA)に強い協力効果がありました。さらに、この化合物はミツバチのローヤルゼリーに含まれている成分であることも判明しました。今振り返っても超ラッキーだったとしか言えません。

キンリョウヘンの誘引成分を探索する仕事を始めた時、使用した材料は凍結保存したキンリョウヘンの花で、古いものは2年前の物でした。最初に発見した3-HOAは割合安定で、抽出液に多量含まれていたのですが、10-HDAの方は比較的不安定で、凍結中に分解して抽出液には微量しか含まれていなかったことが分かりました。そこで翌春に、フレッシュなキンリョウヘンの花を抽出し、直ぐにGC/MSで分析したところ3-HOAの半量くらいの10-HDAが検出され驚きました。実際にニホンミツバチを引き付けるキンリョウヘンの花には豊富な3-HOAと10-HDAが含まれていたのです。

10-HDAは高価な薬品でしたが、カナダの会社から購入できることが分りました。一方、3-HOAの方はある化学メーカーのご協力を得て、実用的な製造法を考案することが出来ました。これらの結果をもとに、第1と第2の誘引成分が、リアルなキンリョウヘンの一鉢(3本の花房を想定)分の花に含まれる量だけ入ったシャーレを調製し、野外のニホンミツバチ誘引試験を行うことにしました。(つづく)執筆者:坂本文夫

2025年3月31日更新

開発の裏話、第一弾「ニホンミツバチ誘引成分の研究裏話」のつづきです。

前回、野外のニホンミツバチ誘引試験を行うことにしましたと書きましたが、最初から具体的なアイデアが有った訳ではありません。木の枝に出来た蜂球に誘引剤を含むシャーレを近づけておき、群が飛び立つ時にシャーレを動かして待ち箱に誘導するようなことを漠然と考えていました。しかし、木の枝に出来た蜂球が何時ばらけて飛び立つかなど、予測できるものではありません。分蜂のシーズンが終わればノーチャンスと困っている時にひらめくものがありました。

私達は同時並行でニホンミツバチとオオスズメバチの関わりについて研究をしていました。前年の秋に一つの巣箱がオオスズメバチの集団に襲われ、巣門がかじられてオオスズメバチが巣箱内部に侵入してしまいました。通常は諦めるしかないのですが、何とか助けてあげたいと思い、とっさに行動したのです。比較的小さな巣箱だったので、巣箱全体を収納できる大型の透明ゴミ袋、炭酸ガスボンベを用意して、急いで巣箱全体をゴミ袋に入れてボンベから炭酸ガスを吹き込みました。研究の過程でオオスズメバチが簡単に炭酸ガス麻酔されることを知っていましたから、数分後に巣箱を開けて麻酔で動けなくなったオオスズメバチを箸で摘まみ出し容器に閉じ込め、オオスズメバチが侵入できない金属製の巣門を取付け、巣箱を元通りに整えてミツバチの群を救済できました。その時に知ったことですが、ニホンミツバチも一部は炭酸ガス麻酔され、暫くして覚醒して元に戻ったのです。

前年のこの経験を思いだし、時間をかけて巣箱ごと麻酔すれば女王を含め群全体を麻酔し、後で覚醒させれば、群を用いた誘引試験が出来るのではないか!とひらめいたのです。比較的小さな群を選び、透明ゴミ袋に巣箱を丸ごと入れ、炭酸ガスボンベから炭酸ガスを吹き込みました。数分後に巣箱の天井に形成された蜂球がドサッと床板に落ちたので、蜂を段ボール箱に落とし込みました。巣板の隙間で麻酔されていた蜂もブロワーで段ボール箱の中に吹き込み、空気抜きの穴を開けて段ボール箱に群を閉じ込めました。

正方形のべニア板を2メートル程のポールの先端に取付けた分蜂誘導板を2本用意し、片方に誘引剤をしみ込ませたろ紙を貼りつけ、もう片方には対照のろ紙だけを貼りつけました。2本のポールを2メートル程離して立て、その間に大きいべニア板を敷きました。段ボール箱の中のニホンミツバチが覚醒していることを確かめて、そのべニア板の上に広げました。こげ茶色のものがニホンミツバチの群です(左写真)。蜂達はもぞもぞと動き回り広がりながら一部は飛び立ちました。そして、20分後が右写真です。殆どの蜂が右の分蜂誘導板に集まり蜂球を形成しました。こちらに誘引剤をしみ込ませたろ紙が貼りつけてあり、誘引剤にニホンミツバチの群が誘引される事が確かめられた瞬間でした。因みに、蜂球は誘導板ごと元の巣箱の側に運び巣門近くに置いてやると、我先に巣箱内に戻り元の巣板に蜂球を形成しました。この野外の誘引試験に成功したことが私達の誘引剤の効果を証明することになり、その後の開発ステップへと進んで行く大きな足がかりとなりました。(つづく)執筆者:坂本文夫

2025年5月6日更新

開発の裏話、第一弾「ニホンミツバチ誘引成分の研究裏話」の最後です。

前回、野外での誘引試験が成功し、私達の誘引剤の効果を証明することになり、その後の開発ステップの大きな足がかりになったと書きました。しかし、商品として開発して販売することを考えると、もっと大きな後押しが欲しいと思いました。後押しとして最も重要と思ったのは誘引成分の必然性というか、ストーリーでした。なぜその成分がニホンミツバチを誘引するのか、なぜセイヨウミツバチは誘引しないのか、を論理的に説明できる仮説があれば大きな後押しになります。この仮説について継続的に調査をしていましたが、ある時非常に重要な論文に出会うことになりました。

私たちが解明した誘引成分の3-HOAについて詳しく文献調査をしたところ、Keelingという人の2001年の論文がヒットしました。インドネシアに生息するトウヨウミツバチとクロオビミツバチの大アゴ腺(頭部にある分泌腺)に3-HOAが含まれているという論文で、その機能については記載がありませんでした。ニホンミツバチもトウヨウミツバチの1亜種ですので、その大アゴ腺には3-HOAが含まれる可能性があります。そこで、ニホンミツバチの頭部を集め、乳鉢ですり潰してメタノール抽出を行い、GC/MSで分析したところ、3-HOAとロイヤルゼリー成分の10-HDA等が検出されたのです。更に、この抽出物のニホンミツバチ誘引活性を前述の試験方法で調べたところ、キンリョウヘン抽出物に匹敵するような誘引活性を示しました。この事実は、キンリョウヘンはニホンミツバチ大アゴ腺に含まれる誘引物質を合成し、それを利用してミツバチを誘引し授粉させていることを示しています。セイヨウミツバチの大アゴ腺には3-HOAは含まれないので、私達の誘引成分はセイヨウミツバチを誘引しないという根拠にもなります。これらの結果、キンリョウヘンはニホンミツバチの大アゴ腺物質を化学擬態しているという仮説が成り立つことになります。この仮説を証明して確固たる学説にするには幾つかの証明実験が必要になると思いますが、商品開発の後押しになるストーリーとしてはこの仮説で十分だと考えました。そして、2013年に多くの養蜂家のご協力で分蜂誘引の野外実験を行い、分蜂誘引効果を示す結果が得られました。その効果を第25回日本環境動物昆虫学会年次大会(神戸大学)において発表し、翌2014年に「待ち箱ルアー」の商品名で発売することになりました。執筆者:坂本文夫